☀️はじめに

おはようございます。

昨日はまるで冬のような冷え込み。夜の空気がひんやりして驚きましたが、週末には一転して25度超えの予報も。

気温差の大きい季節、体調管理にはくれぐれもお気をつけくださいね。

さて、今日のテーマは「教師の力量とは何か」です。

🧩「教師の力量」ってなんだろう?

「教師の力量」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?

- 指導案をロジカルに書ける力

- 子どもの前で流れるように授業を展開する力

- 子どもと信頼関係を築ける人間力

いずれも大切で、現場でもよく語られるポイントです。

でも…本当にそれだけでしょうか?

💭若い頃の私と“力量”への違和感

少し昔話をさせてください。

私が若手の頃。

提出した指導案に対して、毎回たくさんのご指摘をいただいていました。

「ここ、ねらいと活動がズレてるんじゃない?」

「この発問だと子どもは広がらないかもね」

「この資料、ちゃんと読んでる?」

正直、内心ではドキドキしていましたが、同時に「これが修業なんだ」と受け止めていました。

そしてある時期から、こう考えるようになったんです。

「もう“突っ込まれない”指導案を書けるようになりたい」

「“よく書けてるね”と言われたら一人前かも」

その思いをバネに、力をつけてきた部分もあると思います。

🤔…でも、昨日ふと気づいたこと

昨夜、何気ない瞬間に、こんな疑問が湧いてきました。

「“突っ込まれないようにする”って、正しい方向なんだろうか?」

「突っ込まれる力」を“自分の力”とどう見るか?

ふと思ったのです。

“突っ込みを受ける”という行為そのものを、自分の力量のなさとしてしか見ていなかったけれど……

実はそれ、「力のつながり」そのものではないか?

つまり、「突っ込まれる関係性」があるということ自体、

・相手が自分に関心を持ってくれていること

・共に授業をよくしようとする営みに参加できていること

・そのやりとりの中で、実は“共に育っている”こと

これらを含めたうえで、「力量」というものを見直したほうがいいのではないか?と、強く思ったんです。

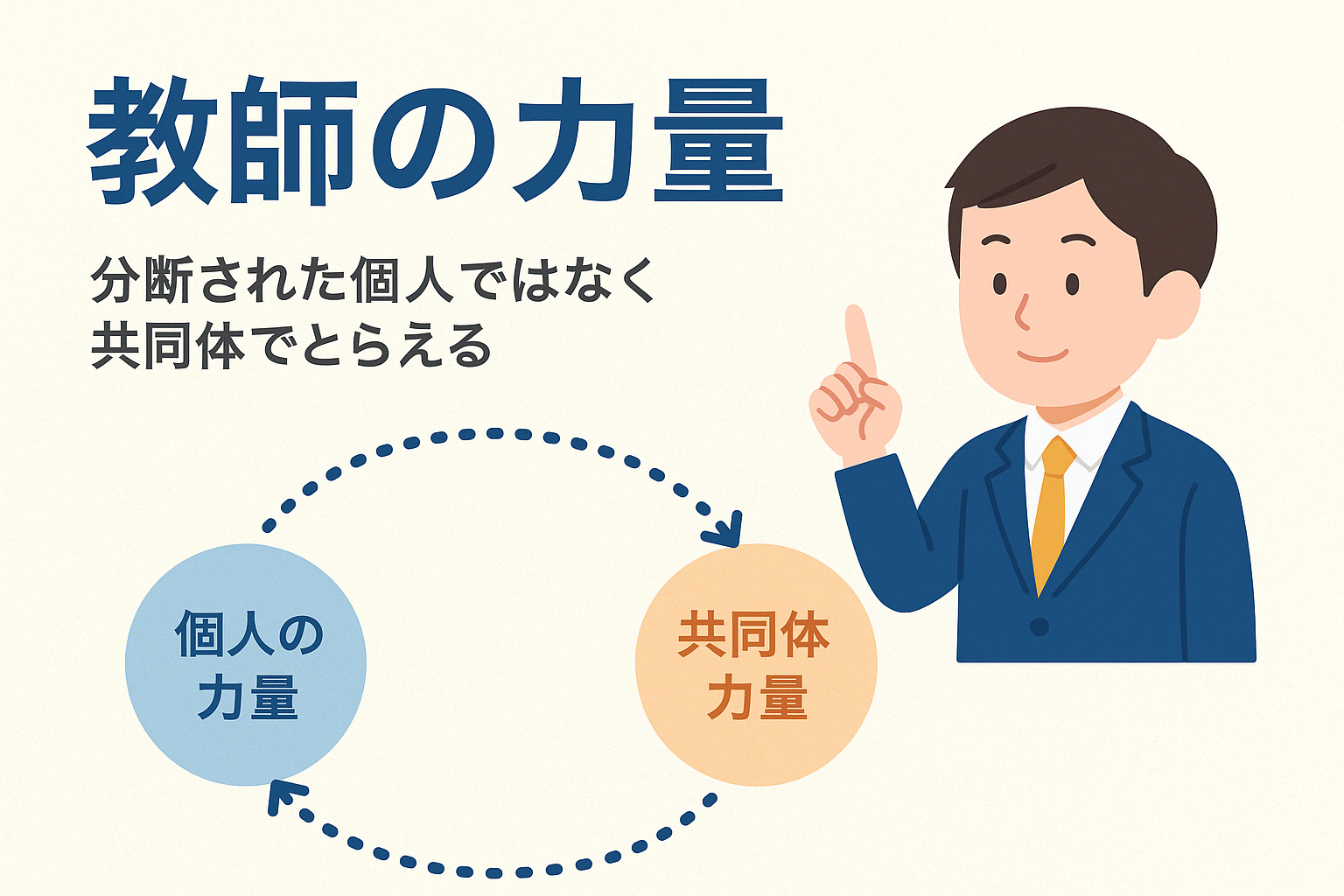

🌐 共同体で見る“力”という視点

私たちが「力量」という言葉を使うとき、

どうしても“個人のスキル”や“自分一人の腕前”という文脈で語りがちです。

でも、例えば指導案検討会という場で、

- 書いた人

- 指摘する人

- 議論を聞いている人

この全体が「ひとつの学びの共同体」として動いているのなら、

誰かの力=みんなの力という見方も成り立つのではないでしょうか?

🧭 OECD「共同体エージェンシー」の視点

この視点は、OECDの「ラーニング・コンパス」でも重要なキーワードとして出てくる

Community Agency(共同体エージェンシー)にも重なります。

“能力は個人の中にだけあるのではなく、関係の中にある”

という考え方。

つまり、「力量とは“関係性の中にある力”でもある」という見方です。

🔄 力の見方が変わると、行動が変わる

この見方に立つと、

「突っ込まれないようにする」から

→「対話や修正が生まれる関係に価値がある」に変わっていきます。

そして何より大事なのは、

他者からの意見を受け止めながら、自分を開いていく勇気こそが“力量”そのものなのかもしれない、ということです。

🧠 まとめ:力は、“つながり”の中にある

「力量」という言葉に対して、これまではどこか“試される感じ”がありました。

けれど、見方を少し変えるだけで、それは「支え合いの中で育っていくもの」に変わっていく。

- 指導案に意見をもらえること

- フィードバックが飛び交う場があること

- 自分を開いてやりとりできること

それらすべてが、「教師の力量」なのだと、今は思っています。

☕さいごに

この見方は、これからの教育現場にとって、とても大切な考え方になると私は感じています。

「誰かの力」ではなく、

「わたしたちの力」として教育をとらえる。

そんな視点が広がっていくことを、心から願って。

今日もすてきな一日をお過ごしください🌿

🎁この記事は、こんな方におすすめです

- 指導案検討会や授業研究に悩んでいる先生

- フィードバックにどう向き合えばいいか迷っている方

- 「力量」や「エージェンシー」に関心のある教育関係者