新しい1年の始まりに、問いかけたいこと

新年度が始まり、先生も子どもたちも新しい環境に少しずつ慣れ始める頃。

この時期、学級経営においてよく語られるのは「ルールづくり」や「生活習慣の定着」です。もちろんそれらは大切です。けれど、そこだけに焦点を当ててしまうと、本当に大切なものを見失ってしまうかもしれません。

それは、「つながりの質」です。

「安心して話せる」「見守られていると感じる」「誰かの役に立てる」——そんな小さな実感の積み重ねが、学級を「安心できる場」に育てていきます。

本記事では、担任の先生が教室の中で意識できる【3つの視点】をもとに、明日から使えるスキルやノウハウをまとめました。

目次

- 発言するときに、周囲の反応が怖くないか?

┗ 子どもが「安心して話せる」教室をつくる工夫 - 自分のことを気にかけてくれている存在がいると感じられるか?

┗ 担任のまなざしが子どもの心を支える - 誰かの役に立てる機会があるか?

┗ 自分の存在が学級にとって「意味がある」と思える仕掛け - おわりに:つながりの質が、1年後のクラスを変える(ダニエル・キム博士の理論を紹介)

1. 発言するときに、周囲の反応が怖くないか?

子どもが「安心して話せる」教室をつくる工夫

子どもが手を挙げるとき、心の中では「間違えたらどうしよう」「笑われないかな」と葛藤していることがあります。

この不安を取り除くには、教室内に「失敗OK」の空気を意図的につくることが必要です。

実践スキル

- 「間違いは学びのチャンス」ルールを全体で共有する

例:「間違っても気にしない」「間違いと思われることがあったら「ナイスチャレンジ」」などを学級文化に。 - 担任自身が“間違える姿”を見せる

「あ、ごめん、ここ間違えたね」と言える大人の姿は、子どもに安心を与えます。 - プロセスに価値づけをする

「今の考え、発想がおもしろいね」「その見方、大事だね」とプロセスを認めていく。

2. 自分のことを気にかけてくれている存在がいると感じられるか?

担任のまなざしが子どもの心を支える

子どもは「自分はこのクラスにいていいんだ」と思えたとき、安心し、挑戦できるようになります。

それを支えるのが、担任の細やかなまなざしです。

実践スキル

- 一人ひとりの名前を「1日1回」呼ぶことを意識する

朝・授業中・休み時間、下校時など、意識して子どもたちの名前で呼ぶ機会をつくりましょう。 - 日記や連絡帳、授業noteなどを通じて個別のやり取りをする

「ありがとう」「見たよ」といった短いコメントが、子どもの心に届きます。 - 日常の何気ない行動を見つけて褒める

「〇〇さんが教科書そろえてくれたの、気づいてたよ」と具体的に伝えることで、子どもは「見てくれている」と感じます。

3. 誰かの役に立てる機会があるか?

自分の存在が学級にとって「意味がある」と思える仕掛け

「自分が誰かのためになっている」と実感できる経験は、子どもたちに自己肯定感と自尊心を育てます。

それは、派手な活躍だけではなく、小さな役割からでも十分です。

実践スキル

- 「ありがとう」が飛び交う仕組みをつくる

ありがとうメッセージカードや「ありがとうさがし」など、見える形で感謝を伝え合える仕掛けを。もちろん、道徳授業も最適です。 - 当番活動で「役割の見える化」

全員が役割をもつことで、子どもたち全員に「貢献の場」が生まれます。 - 学級内の「お助け係」を制度化する

学習の手伝いや整理整頓など、小さなことを任せる係を用意し、子どもが頼られる経験をもてるように。今後は「トラブルがあったから、ちょっと話を聞いてあげて!」というようにもつながっていくかも。

4. おわりに:つながりの質が、1年後のクラスを変える

ダニエル・キム博士の「成功する組織の循環モデル」から学ぶ

教室における「つながり」は、目には見えにくく、テストでも測れません。けれど、その“質”こそが、学級全体の空気をつくり、子どもたちの成長を支えます。

ここで紹介した3つの問い、

- 発言への安心感

- 誰かに見守られている感覚

- 自分が役に立っているという実感

これらはすべて、つながりの質を高めるための視点です。

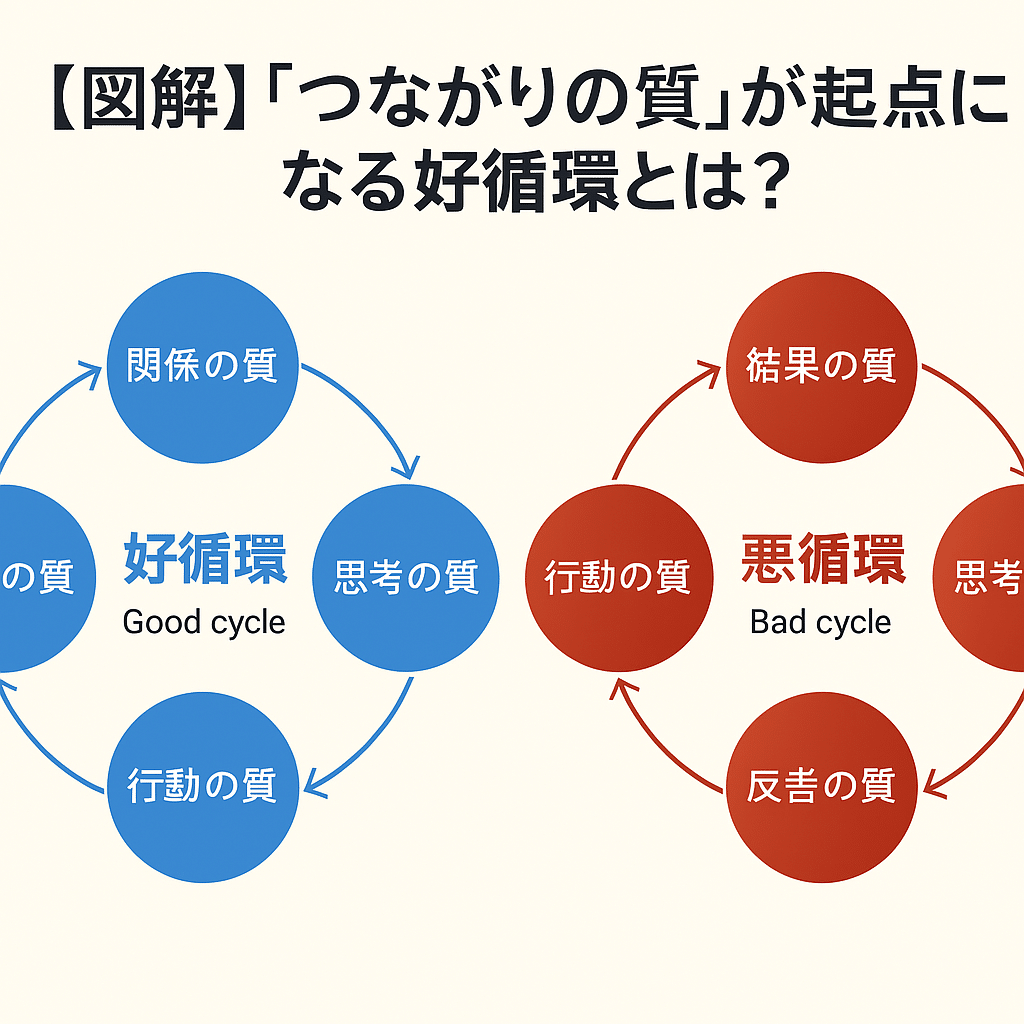

この考え方を理論的に整理してくれるのが、**ダニエル・キム博士の「成功する組織の循環モデル」**です。

成功する組織の循環モデル(教室応用Ver.)

教室での応用イメージ

- 関係の質が高まれば、子どもたちは安心して自分の意見を伝えられるようになります。

- その安心感は、思考の質(自由な発想、深い探究)を高めます。

- 結果として、協働的な行動の質が生まれ、

- 学力や生活面での**成果(結果の質)**につながります。

そしてその成果がまた、子どもたちの関係性をより豊かにし、次の好循環を生んでいきます。

小さな意識が、1年後の教室を大きく変える

子どもたちは日々の中で、先生のまなざし、クラスの空気、一つひとつの声かけを受け止めています。

だからこそ、いまこのタイミングで「つながりの質」に目を向けてみてください。

派手な仕掛けはなくても、小さな意識と行動の積み重ねが、やがてクラスを変えていきます。

教室という「小さな社会」だからこそ、ここから育てられる関係の力があります。

新年度の今、子どもたちと一緒に、その第一歩を踏み出してみませんか?